|

|

|

開運招福

豊川長草御殿萬歳(三河万歳)

|

|

|

笑う門には福来る

豊川市史創刊号 (記載記事)

6、芸能

長草万歳 正月5日に、風折烏帽子(かぜおれえぼし)をかむり、大紋の下垂(したたれ)を着て、腰鼓をうち、祝い言を歌って、滑稽な踊りをするものである。 長草に万歳が導入されたのは大正10年(1921)頃である。

鍛冶職の小島糸次郎が、豊橋市松葉町の中山喜三郎から八幡万歳を習ってきたのが始まりである。

八幡万歳は、知多郡の万歳で、西三河の別所・西尾・福釜の系統とは趣を異にしているといわれている。

| 長草萬歳は三河萬歳の系列ですが、趣が少し違っています。 大正時代に長草町在住の小島糸次郎氏、小林学氏等が豊橋市鍛治町の 中山喜三郎氏から伝授されたと伝えられています。 昭和30年代頃から後継者が無く、途絶えていましたが、豊川市制50周年を迎えるに 当り地元の三蔵子小学校が、地元の伝統芸能を取り上げることになり、 萬歳に関わりの有った地元有志の協力で復活。保存会の結成(平成3年) | ||

| ||

|

三河万歳&尾張万歳

三河万歳の起源については、諸説があり定かではありませんが、少なくとも室町時代には畿内の万歳が今の西尾市、安城市に伝わっていたと言われています。江戸時代になると、徳川氏の出身地ということで格別の保護を受け、万歳と言えば「三河万歳」を指すほどに盛んになりました。幕府の保護を失った明治維新後は一時衰退してしまいますが、その後復活し、現在でも西尾市、安城市、幸田町の保存会のもとで伝承され、平成7年には、全国に数ある万歳の中で初めて国の「重要無形民族文化財に指定されました。その後知多市に伝わる「尾張万歳」も平成8年指定を受け 現在愛知県下では4保存会が国の「重要無形民族文化財に指定されています。

上方漫才の原形、音曲(立ち)万歳

なぞ掛け問答や、お笑いで進める音曲は文化・文政年間(1804〜1829)に作られました。その掛け声からアイナラエとも呼ばれます。

現在の上方漫才は、テレビ、ラジオ等で馴染みがありますが、明治中期過ぎに、玉子屋円辰や砂川捨丸ら、関西の上方漫才創始期の芸人が、尾張の万歳師からこの音曲万歳を習ったのが始まりです。 (尾張万歳資料より抜粋させていただきました。)

|

祝言舞 三河国一宮 砥鹿神社 参集殿 |

|

交通安全啓蒙活動が 認められ 愛知県警察本部長 表彰を受賞 |

|

老人ホ−ムに招かれて 入所者の方から好評でした。 ここの一職員に 意味不明でひどい目に遭って困っています。福祉介護師と言えるだろうか? |

|

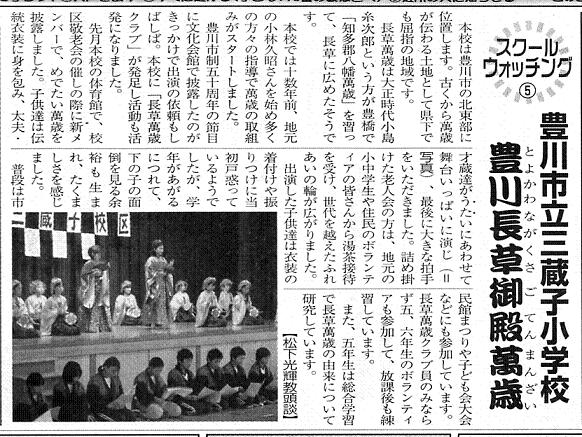

豊川市立三蔵子小学校 「長草万歳クラブ」 於 豊川文化会館 |

|

保存会結成以来 毎年 年頭舞は ここから始まる 豊川市花井町 「花井寺」 1月1日 13:00より 本堂で 平成18年に画像張り替え (塚田さんから写真提供) |

|

豊川市立三蔵子小学校 「長草万歳クラブ」 |

|

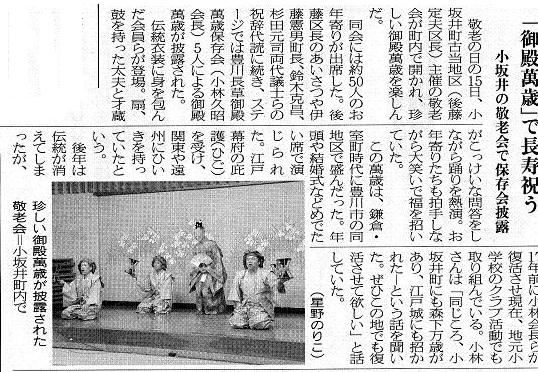

毎年恒例の 地域の敬老会に 三蔵子小学校 長草万歳クラブが出演 21年度の敬老会 |

|

愛知県東三河神社関係者大会に招かれ 豊川市文化会館で舞ってきました。 |

|

| 平成20年9月17日付 東愛知新聞 切抜き |

|

| 豊川商工会議所 「メセナ」に掲載される。 平成16年8月号 |